Raúl González Zorrilla.- A pesar de que llevaban varios años en coma, los medios de comunicación tradicionales, como elementos referenciales de información y de opinión, murieron el 9 de noviembre de 2016. Ese día pasó a la historia no solamente por el triunfo de Donald Trump en unas de las elecciones presidenciales estadounidenses más reñidas y convulsas de las últimas décadas sino también, y quizás sobre todo, porque las principales cabeceras periodísticas internacionales, ideológicamente gangrenadas y éticamente corrompidas por sus alianzas serviles con los poderes políticos y económicos, exhibieron, en apenas unas horas, un completo mosaico de cómo los comportamientos prepotentes, las ignorancias atrevidas, los cinismos noticiosos, las mentiras más rastreras y las manipulaciones más ramplonas pueden convertirse en vergonzosas herramientas periodísticas.

Raúl González Zorrilla.- A pesar de que llevaban varios años en coma, los medios de comunicación tradicionales, como elementos referenciales de información y de opinión, murieron el 9 de noviembre de 2016. Ese día pasó a la historia no solamente por el triunfo de Donald Trump en unas de las elecciones presidenciales estadounidenses más reñidas y convulsas de las últimas décadas sino también, y quizás sobre todo, porque las principales cabeceras periodísticas internacionales, ideológicamente gangrenadas y éticamente corrompidas por sus alianzas serviles con los poderes políticos y económicos, exhibieron, en apenas unas horas, un completo mosaico de cómo los comportamientos prepotentes, las ignorancias atrevidas, los cinismos noticiosos, las mentiras más rastreras y las manipulaciones más ramplonas pueden convertirse en vergonzosas herramientas periodísticas.

La campaña electoral norteamericana que desembocó en la victoria de Donald Trump demostró que, desde hace ya varias décadas, probablemente desde que a finales del siglo XX las nuevas tecnologías hicieron estallar los monopolios informativos y arruinaron las cuentas de resultados de los principales medios de comunicación, los periódicos, las emisoras de radio y las cadenas de televisión generalistas se habían lanzado a un agónico “sálvese quien pueda” que está teniendo gravísimas consecuencias para la libertad de expresión. De hecho, el 9 de noviembre de 2016 sí que surgió una grave amenaza para la “civilización occidental”, tal y como el miserable rotativo británico The Financial Times definió el triunfo electoral de Donald Trump, pero ésta no se derivó del hecho de que un empresario populista, demagogo, emprendedor, decidido y creador de miles de empleos fuera a presidir el país más poderoso del mundo, sino de la constatación patente de que Occidente se encuentra en este momento sin medios de comunicación fiables, capaces de narrar, de proyectar y de interpretar la realidad con rigor, con coherencia, con veracidad y con independencia.

La campaña electoral norteamericana que desembocó en la victoria de Donald Trump demostró que, desde hace ya varias décadas, probablemente desde que a finales del siglo XX las nuevas tecnologías hicieron estallar los monopolios informativos y arruinaron las cuentas de resultados de los principales medios de comunicación, los periódicos, las emisoras de radio y las cadenas de televisión generalistas se habían lanzado a un agónico “sálvese quien pueda” que está teniendo gravísimas consecuencias para la libertad de expresión. De hecho, el 9 de noviembre de 2016 sí que surgió una grave amenaza para la “civilización occidental”, tal y como el miserable rotativo británico The Financial Times definió el triunfo electoral de Donald Trump, pero ésta no se derivó del hecho de que un empresario populista, demagogo, emprendedor, decidido y creador de miles de empleos fuera a presidir el país más poderoso del mundo, sino de la constatación patente de que Occidente se encuentra en este momento sin medios de comunicación fiables, capaces de narrar, de proyectar y de interpretar la realidad con rigor, con coherencia, con veracidad y con independencia.

Abonados al “sensacionalismo con tintes humanos” para mantener la atención de los receptores; vendidos al discurso ideológico-político dominante, lacio, vacuo, “buenista” y absolutamente carente de rigor intelectual, que asuela a nuestras democracias; esclavos del “pensamiento débil” que prima en nuestras sociedades, ese que, en aras de la multiculturalidad y la presunta equidad de todas las ideas, “vengas éstas de donde vengan”, siempre tiende a diluir la preponderancia de los valores occidentales en beneficio de todo tipo de irracionalismos, de consignas totalitarias, de creencias mágicas, de eslóganes panfletarios y de soflamas reivindicativas tan falsarias como corrosivas; y, sobre todo, víctimas de los movimientos neocomunistas más ramplones, de las letanías socialdemócratas más embusteras e hipócritas y del pavor más absoluto a romper el cerco intelectual de lo políticamente correcto, los medios de comunicación han dejado de leer la realidad, de interpretar el presente y de ir dando forma a la historia en construcción para alumbrar un mundo paralelo, un “Matrix” informativo, absolutamente irreal y profundamente reaccionario en su imposición casi violenta, que nada tiene que ver con lo que ocurre en las calles, con el aplastante y efectivo sentido común que impulsa diariamente a los hombres y mujeres decentes a levantarse todos los días para vivir una vida, simplemente, normal.

Abonados al “sensacionalismo con tintes humanos” para mantener la atención de los receptores; vendidos al discurso ideológico-político dominante, lacio, vacuo, “buenista” y absolutamente carente de rigor intelectual, que asuela a nuestras democracias; esclavos del “pensamiento débil” que prima en nuestras sociedades, ese que, en aras de la multiculturalidad y la presunta equidad de todas las ideas, “vengas éstas de donde vengan”, siempre tiende a diluir la preponderancia de los valores occidentales en beneficio de todo tipo de irracionalismos, de consignas totalitarias, de creencias mágicas, de eslóganes panfletarios y de soflamas reivindicativas tan falsarias como corrosivas; y, sobre todo, víctimas de los movimientos neocomunistas más ramplones, de las letanías socialdemócratas más embusteras e hipócritas y del pavor más absoluto a romper el cerco intelectual de lo políticamente correcto, los medios de comunicación han dejado de leer la realidad, de interpretar el presente y de ir dando forma a la historia en construcción para alumbrar un mundo paralelo, un “Matrix” informativo, absolutamente irreal y profundamente reaccionario en su imposición casi violenta, que nada tiene que ver con lo que ocurre en las calles, con el aplastante y efectivo sentido común que impulsa diariamente a los hombres y mujeres decentes a levantarse todos los días para vivir una vida, simplemente, normal.

Los medios de comunicación del sistema, los ‘mainstream media’, perdieron de una forma dramática la gran historia que llevó a Donald Trump (y todo lo que vendría después) a convertirse en presidente de los Estados Unidos, y lo que es peor, han perdido, desde hace algo más de una década, todas las historias importantes que están ocurriendo en un Occidente que está agotado de que determinadas élites ideológicas, políticas, económicas y culturales le hagan comulgar con ruedas de molino.

Tomando el ejemplo de Donald Trump, el empresario y administrador de fondos de inversión estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y actual presidente de Clarium Capital, ha explicado de una manera muy gráfica el abismo, ya insalvable, que separa a los conglomerados periodísticos y a la gran mayoría de los profesionales de la información del resto de los ciudadanos. “Los medios siempre están tomando a Donald Trump literalmente. Nunca lo toman en serio, pero siempre lo presentan de una forma literal”, explica Thiel. “Los periodistas, por ejemplo, querían saber exactamente cómo deportaría Donald Trump a los inmigrantes indocumentados, o cómo haría Donald Trump para desembarazarnos del Estado Islámico. Querían los detalles. Pero los votantes estadounidenses piensan lo contrario: toman a Trump seriamente, pero no literalmente. Los ciudadanos saben que Trump realmente no planea construir un muro y lo que realmente escuchan es: ‘Vamos a tener una política de inmigración más sana y sensata’. Esa es la diferencia radical”.

Tomando el ejemplo de Donald Trump, el empresario y administrador de fondos de inversión estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y actual presidente de Clarium Capital, ha explicado de una manera muy gráfica el abismo, ya insalvable, que separa a los conglomerados periodísticos y a la gran mayoría de los profesionales de la información del resto de los ciudadanos. “Los medios siempre están tomando a Donald Trump literalmente. Nunca lo toman en serio, pero siempre lo presentan de una forma literal”, explica Thiel. “Los periodistas, por ejemplo, querían saber exactamente cómo deportaría Donald Trump a los inmigrantes indocumentados, o cómo haría Donald Trump para desembarazarnos del Estado Islámico. Querían los detalles. Pero los votantes estadounidenses piensan lo contrario: toman a Trump seriamente, pero no literalmente. Los ciudadanos saben que Trump realmente no planea construir un muro y lo que realmente escuchan es: ‘Vamos a tener una política de inmigración más sana y sensata’. Esa es la diferencia radical”.

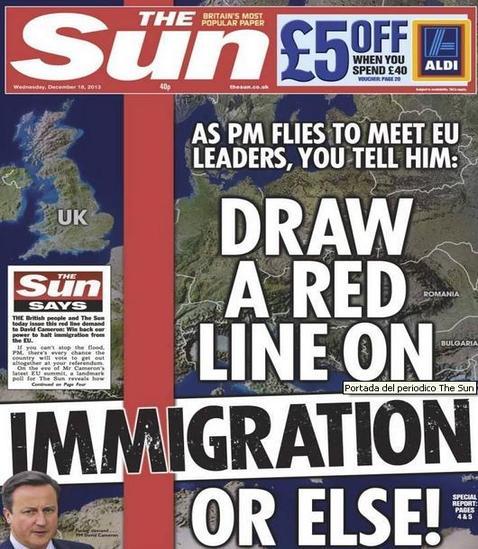

No contentos con inventarse una “infoesfera” absolutamente artificiosa e incierta, que nada tiene que ver con la realidad de los acontecimientos que conforman las esperanzas y las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, la práctica totalidad de los principales medios de comunicación occidentales, salvo un puñado de honrosas excepciones que únicamente sirven para confirmar la regla general, no han tenido ningún tipo de complejo deontológico, primero para intentar arrastrar a los ciudadanos a sumarse al carro de lo políticamente correcto (oponerse al “Brexit”, votar a favor de “la paz” en Colombia, alentar la inmigración ilegal o apoyar a Hillary Clinton) y después para “abroncar” a los electores y para, literalmente, amenazar al mundo con las más terribles consecuencias y con todos los males posibles por no haber “elegido” lo que tantos medios de comunicación parásitos de los presupuestos públicos, grupos de presión que tratan de controlar los presupuestos públicos y oenegés que viven de los presupuestos públicos, dicen que hay que “votar”.

Los medios de comunicación tradicionales han muerto y su fuerza referencial y de influencia ha desaparecido, víctimas de su propia incapacidad para leer lo que sucede, por su inoperancia para analizarlo con objetividad, por su nula destreza para desvelar los hilos, las tramas y las tendencias que están poniendo patas arriba el mundo que nos rodea y, sobre todo, por su obscena obsesión y su escatológico ensañamiento en la demolición de los valores tradicionales sobre los que se levanta lo que conocemos como civilización occidental.

Los medios de comunicación tradicionales han muerto y su fuerza referencial y de influencia ha desaparecido, víctimas de su propia incapacidad para leer lo que sucede, por su inoperancia para analizarlo con objetividad, por su nula destreza para desvelar los hilos, las tramas y las tendencias que están poniendo patas arriba el mundo que nos rodea y, sobre todo, por su obscena obsesión y su escatológico ensañamiento en la demolición de los valores tradicionales sobre los que se levanta lo que conocemos como civilización occidental.

De hecho, los principales medios de comunicación ya no defienden las libertades individuales sino la democracia falsa de las élites; no abogan por la tolerancia respetuosa entre diferentes sino por un máximo consentimiento generalizado y revuelto en el que obtengan beneficios los pescadores de siempre; no buscan la igualdad de oportunidades para todos, sino un igualitarismo demagógico e inservible que desprecia la meritocracia y condena el esfuerzo personal; y, desde luego, tampoco desean la existencia y la convivencia plural de ideologías, creencias y religiones bajo un marco único de respeto a “nuestros valores”, sino que tratan de implantar un multiculturalismo soez y totalitario que equipara los mejores saberes y legados alumbrados por la humanidad con las tradiciones y costumbres más bárbaras.

Ciertamente, sin medios de comunicación libres, independientes, firmes e inteligentes, no hay libertad de expresión, que es uno de los pilares de nuestras sociedades. Pero, poco a poco, y gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, están surgiendo nuevas voces cada vez más influyentes, tanto individuales como colectivas, tanto de periodistas profesionales como de expertos en múltiples campos del conocimiento, empeñadas en contar la realidad que es, no la que creen que debería ser; expertos en analizar lo que viene sin los anteojos impuestos por una mentira muchas veces repetida, por una ideología totalitaria o por una formación política determinada, y hábiles y eficaces en hacer llegar sus mensajes a los demás.

Es un fenómeno todavía incipiente, débil, poco concreto, impulsado por individuos aislados y redes inconexas de profesionales, pero podría funcionar. Y, de hecho, solamente algunas de estas voces fueron capaces de escuchar, y de dar voz, a los millones de personas que hablaban alrededor de Donald Trump mientras el grueso de las gigantescas empresas informativas, las multinacionales de la opinión pública y los analistas más “influyentes” solamente eran capaces de ver y oír los trazos más gruesos y pintorescos de alguien que, con palabras malsonantes, gestos bruscos y comportamientos públicos poco habituales, estaba reflejando el profundo malestar y la queja de una sociedad, la nuestra, que en demasiadas ocasiones parece empeñada en suicidarse de todas las formas posibles.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)